Barthes, Picard et Bérénice : un nouveau triangle amoureux ?

|

| Une innocente pochade dont Barthes s'est paraît-il offusqué... |

Puisque Bérénice est au programme, c'est le moment ou jamais de rappeler les grandes lignes de la querelle qui opposa Roland Barthes à Raymond Picard à propos de l'oeuvre de Racine. Rappelons rapidement les faits.

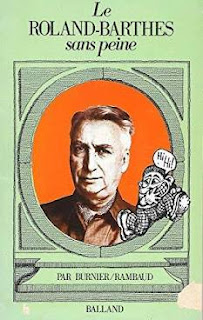

Raymond Picard, universitaire et éditeur de l'oeuvre de Racine en pléiade (1952) s'en prend violemment à la nouvelle critique représentée par Barthes dans un pamphlet, d'ailleurs assez enlevé, Nouvelle critique, nouvelle imposture qui paraît à l'automne 1965. Il y attaque en particulier le Sur Racine de Barthes paru en 1963 pour reprocher à son auteur son manque d'objectivité, son absence de méthode, son jargon, son dilettantisme critique, ses affirmations gratuites, son esprit de système (structuralisme oblige), ses généralisations abusives, bref tout. Le jargon scientiste l'agace particulièrement (le goût un peu précieux de Barthes pour les formules savantes fera d'ailleurs plus tard l'objet d'un ouvrage parodique de Jean-François Burnier Le Roland-Barthes sans peine) et Raymond Picard y revient à plusieurs reprises avec quelques formules bien senties qui identifient peu ou prou notre maître bien aimé à un vulgaire Trissotin, par exemple :

« le jargon de M. Barthes a de tout autres effets [que celui de la science] : sa fonction [...] est [...] de donner un prestige 'scientifique' à des absurdités, de manipuler avantageusement des lieux communs, de dissimuler (assez mal) l'indécision de la pensée » (pp. 51-52)« Imaginons, pour grossir un peu les choses, un ouvrage qui définirait Corneille par "l'actualisation héroïque d'une éthique projective" et qui verrait au contraire Racine comme 'la figuration présentielle d'une historisation anthropologique" ; ne serait-il pas agaçant de découvrir, après avoir un peu cherché, que c'est tout simplement la traduction (exécrable), en jargon à la mode, du trop fameux : "Racine peint les hommes tels qu'ils sont ; Corneille tels qu'ils devraient être" ? » (p. 56) (1)

En fait, Picard réagit aussi aux Essais critiques de Barthes, publiés en 1963 qui attaquaient la critique universitaire (lansonienne, biographiste) pour promouvoir une nouvelle critique (marxiste, psychanalytique, structuraliste), incarnée par Barthes, Sollers, Genette etc.

Barthes riposte en faisant paraître Critique et vérité en février 1966. En première partie, il réfute fermement les arguments développés par Raymond Picard puis dans une deuxième partie il pose les fondements d’une science de la littérature :

« Nous possédons une histoire de la littérature, mais non une science de la littérature, parce que sans doute, nous n'avons pu encore reconnaître pleinement la nature de l'objet littéraire, qui est un objet écrit. Á partir du moment où l'on veut bien admettre que l'oeuvre est faite avec de l'écriture (et en tirer les conséquences), une certaine science de la littérature est possible. »

En résumé, s’opposent deux conceptions de l'interprétation d'un texte, l’une considérant que l’œuvre est à référer à un auteur et à une époque (« il y a une vérité de Racine » proclame Picard) l’autre se plaçant délibérément du côté du lecteur, en rappelant que « l’objectivité », « la clarté », « le goût » dont se réclame son contradicteur ne sont que les étendards défraîchis d’une idéologie conservatrice jalouse de ses pouvoirs :

Les interdits de langage font partie d'une petite guerre des castes intellectuelles. L'ancienne critique est une caste parmi d'autres, et la "clarté française" qu'elle recommande est un jargon comme un autre. C'est un idiome particulier, écrit par un groupe défini d'écrivains, de critiques, de chroniqueurs, et qui pastiche pour l'essentiel non point même nos écrivains classiques, mais le classicisme de nos écrivains. (Critique et vérité, OC2, p. 29)

|

| Le petit pamphlet de R. Picard déclenche la polémique en 1965 |

|

| La riposte de Barthes en 1966. |

La presse du temps (Le Monde contre Le Nouvel Observateur) a bien sûr fait enfler la polémique qui ressuscitait pour le bonheur des petits et des grands la vieille querelle des Anciens et des Modernes ("on n'avait pas encore le covid pour s'occuper", dit Marcel qui ne peut pas s'empêcher de mettre son grain de sel !)

Mais bref, tout cela est aujourd'hui bien loin, même si la question de la lecture auctoriale est plus que jamais d'actualité, et notamment pour nous qui avons l'oeuvre et l'auteur à notre programme. Marcel reproduit ici les deux chapitres consacrés par les deux auteurs à l'interprétation de Bérénice. Elles diffèrent bien sûr, mais sont moins opposées qu'on a voulu le dire, elles ont toutes les deux leur parti-pris et leur méthode, et ont chacune leur façon d'habiter ce "rien" dont Racine a fait le sujet de sa pièce

NB : deux adresses pour en savoir plus sur la querelle :

— A. Compagnon au Collège de France : Barthes versus Picard durée 1 heure

— Un article de la revue en ligne Exergue, qui présente le livre de R. Picard : Nouvelle critique Nouvelle imposture

— On peut lire le Sur Racine de Barthes en totalité sur la toile : Sur Racine pdf

— On peut lire le Sur Racine de Barthes en totalité sur la toile : Sur Racine pdf

1/ Lecture de Bérénice par Raymond Picard en 1952

Pièce folle, écrivait déjà Madame de Sévigné. Et en effet, « Je l’aime, je le fuis : Titus m'aime, il me quitte. » Voilà, certes, qui n'est pas raisonnable. Mai, aussi bien, la grâce n’est-elle pas toujours folie aux yeux du monde ? Or Bérénice est une tragédie de la grâce, ou du moins à l'image de la grâce. Titus aime Bérénice. Bérénice aime Titus. Sans doute, une tradition romaine écarte-t-elle les reines du trône des Césars ; mais Titus n'ignorait pu cette loi – et Bérénice le lui fait bien remarquer — le jour où il s'abandonna pour première fois à son amour. Au contraire, « Les obstacles semblaient renouveler (s)a flamme. » Or voici que ces obstacles disparaissent : « Vespasien est mort, et Titus est le maître. » Mais c'est précisément « lorsque tout l'univers fléchit à (ses) genoux,... quand (son) heureux amour est tout ce qu'il désire », que Titus renonce à Bérénice, et il le fait librement, sans contrainte, délibérément :Je viens percer un Cœur qui m'adore, que j’aime ;Et pourquoi le percer ? Qui l'ordonne ? moi-même.Oui, pourquoi ? Pourquoi ce changement soudain ? Pourquoi Titus devient-il le bourreau de soi-même ? C'est qu'une grâce est descendue sur lui, grâce laïque, sans doute, mais qui, soudaine et gratuite, a les mêmes caractères que l'autre. L'accession à la dignité impériale a été une sorte de baptême ; Titus ouvre les yeux, il est illuminé. Il aperçoit clairement et distinctement son devoir, et « la gloire... » désormais « se fait entendre à (s)on cœur. Du ton dont elle parle au cœur d'm empereur. » Titus, éclairé, va maintenant servir sa gloire, de la même façon que le croyant, touché par la grâce, se dévoue à sa foi : il ne considère ni ses forces ni les obstacles. « Je n'examine point si j'y pourrai survivre. » Il se sent appelé. Il va.L'empire est comme une grâce torturante qui écrase Titus et l'exalte à la foi. Elle est une lumière suffisante : « Je connais mon devoir » ; mais elle n’est pas efficace : elle ne peut arracher d'un coup Titus au monde, à son amour et à lui-même. Entre faire son salut et voir où est le salut, il y a place, quand ce salut suppose la mort et plus que la mort, pour toute la souffrance et tout l'héroïsme dont homme est capable ; c'est dans cet intervalle proprement dramatique, entre la décision et la conversion, qui se situe l'action de Bérénice. Il s'agit bien d'une tragédie de la grâce, mais où le confit de la Nature et de la Grâce prendrait la forme du combat entre l'amour et le devoir. Le chemin du salut est indiqué par la grâce : c’est celui du malheur définitif, quant à la nature. Titus s'y engage douloureusement, et les pas qu’il y fait marquent le progrès de l’action. Quand la pièce commence, les débats intérieurs sont terminés ; la décision de Titus est prise : il va maintenant la vivre ; mais en aura-t-il la force ? Tout est là. Il faut avoir une confiance bien étrange, et que rien ne justifie, dans la volonté de Titus, il faut avoir une compréhension bien pauvre des liens qu’un amour partagé peut former entre deux êtres passionnés pour penser que la séparation de Titus et de Bérénice est certaine, et qu'elle va de soi. Au cinquième acte encore (scène II) Titus a besoin d'engagements qui « fixent dans son devoir ses vœux irrésolus », et son cœur est toujours « tout prêt à s'égarer ». Par trois fois, Titus est sur le point de céder, par trois fois, il se reprend. Sans cesse le héros le héros est au bord de son propre écroulement, et la tension tragique ne faiblit pas.Ainsi le dessin du drame est-il le plus pur qui soit : et c’est précisément cette absence d'ornements qui a peut-être empêché qu'on ne l'aperçoive. Nul coup de théâtre, pas de fausse nouvelle, pas le moindre incident, rien qui vienne presser, retarder ni troubler le lent déchirement de deux cœurs généreux. Antiochus peut bien essayer de se faire prendre pour Oreste, et jouer les parfaits héros tragiques, il ne parvient pas à détourner notre attention de ce grand amour condamné, et il est simple médiateur dramatique, confident monté en grade. Avec le Personnage de Titus, Racine atteint les limites de son art et il fonde une esthétique de la simplicité. Certes, les autres tragédies sont, elles aussi, psychologiques, et c'est sur le plan des passions que les héros se heurtent ; mais ici, Titus se déchire lui-même, et le conflit est doublement intérieur. Les discours ne marquent pas, comme dans les autres tragédies, un effort pour déterminer l'action ou pour changer le cours des événements ; ils sont seulement l'expression d'une lutte intime où l'être, aux prises avec lui-même, n’a rien à attendre des autres, ni de l'action qu'il peut exercer sur eux. Titus est la proie de Titus, et de Titus seul ; la tragédie n'existe qu'en lui et que par lui : « Et c'est moi seul aussi qui pouvais me détruire », reconnaît-il. L'amour de Titus, empereur du monde, aimé de Bérénice, ne rencontre pas d'obstacle, sinon le sentiment qu’a Titus de sa propre dignité, l'estime qu'il fait de soi-même : sa gloire. Les Erinyes de Titus, ce sont sa grandeur et sa générosité ; les Erinyes de la vertu sont sans pitié, elles aussi. « Ma gloire inexorable toute heure me suit, » Et Bérénice, sûre enfin de l'amour de Titus qui la quitte, et portée par cet amour, accomplira, quoique plus rapidement que lui, la même ascèse spirituelle ; la contagion du sacrifice la saisit ; elle renonce à Titus et lui donne ainsi la plus belle preuve d'amour. L'amour de Titus et de Bérénice trouve son accomplissement dans son abnégation même ; il y a ici une sorte de rédemption de la nature : cet amour est sauvé au moment où il se renonce ; Titus et Bérénice se séparent vaincus et triomphants, amants transfigurés et qui n'ont pas déchu. C'est Antiochus qui dit : « hélas !»Mais ce drame tout intime — et ce n’est pas ici l'un des traits les moins surprenants de celte pièce si subtile dans sa transparence — engage l'avenir du monde. Bérénice est inséparablement une aventure exemplaire du cœur et une tragédie politique. Le conflit n'existe que parce que Titus est empereur ; et cette grandeur importune poursuit Titus comme une fatalité. Toute la pièce, bien que le véritable obstacle ne soit pas le peuple romain, mais l’idée que Titus se fait de ses devoirs envers lui, peut être interprétée en termes politiques. L'option tragique imposée à Titus n'est pas tellement différente du choix proposé à Néron dans Britannicus : le thème du « bon » empereur est le même. En bravant les lois de Rome, Titus risque de provoquer, soit une révolte qu’il faudra mater en faisant couler le sang, soit des complaisances qui se feront payer plus tard. Toute une jurisprudence de l'héroïsme romain condamne Titus s’il cède à son amour. La mission de Titus est de « maintenir les lois » même si ces lois le réduisent au désespoir. L'empereur et l'homme privé ne font assurément qu’une même chair : mais cette vérité, le devoir l'ignore. Titus peut bien s'écrier, dans sa révolte lyrique, devant l'alternative tragique où le réduit la malédiction d'être ce qu'il est :Ah Rome ! Ah Bérénice ! Ah prince malheureux !Pourquoi suis-je empereur ? Pourquoi suis-je amoureux ?Rome, le Sénat, toute la majesté du peuple romain, l'avenir du monde pèsent sur cet amour innocent et tendre, et l'écrasent. Voici deux cœurs qui ne souhaitaient que de se rejoindre dans le secret partagé du bonheur ; mais il n’y a d'intimité possible pour eux, car le sentiment qui les unit est une affaire d'État. Titus et Bérénice font l'amour sur la place publique ; ces êtres pudiques et réservés doivent à tous le compte de ce qu'ils ressentent :…les secrets de son cœur et du mienSont de tout l'univers devenus l’entretien.Les deux héros ne s'appartiennent plus : ils se doivent au Monde et à l'Histoire. Bérénice est une tragédie de la raison d'État, ou des destinées individuelles sont sacrifiées à des nécessités politiques. Mais le sacrifice a ceci d'étrange qu'il n'est pas subi. On l'a ; il est appelé. Une sorte de mystique de la Raison d'Etat emporte celui qui en est la victime, si bien que cet écrasement du héros deviendrait bien son apothéose.Le miracle de Bérénice, c’est que cette pièce du triomphe de la volonté, dont la courbe morale est ascendante, où la fatalité tragique, si peu racinienne, ne se joue pas des héros, mais où elle doit compter avec leur lucidité efficace, est en même temps la plus racinienne des tragédies, Car celte situation et ces personnages, que retrouvons certes dans la tragédie du XVIIe siècle, mais non chez Racine, se révèlent dans une atmosphère dont la tonalité est précisément pour nous Racine même. Grandeur et mesure, élégance et naturel, poésie et vérité sont ici merveilleusement unis. Bérénice est ainsi la pièce de la grâce littéraire, don surnaturel, mérité comme l'autre grâce et gratuit comme elle. Pareille rencontre, on peut l'imaginer, n’est pas un simple jeu de mots. Toute la tragédie s'écoule avec une noble aisance et dans une sorte de recueillement poétique. Tout éclat vain est voilé ; la discrétion et la pudeur font un éclairage en demi-teinte. Jamais langage ne fut plus pur, qui signifie et caresse à la fois ; et le sens et le son se suffisent chacun ils sont toutefois indiscernables. Tableaux et discours se succèdent ; mai tout en se laissant bercer au rythme lent de l'élégie, il ne faut pas oublier que l'action est engagée, qu'elle engage, que nous vivons une des aventures de la condition humaine et de la Grâce. Antiochus, pour beaucoup, donne à la pièce sa couleur : il est comme un personnage d'atmosphère ; ce héros gémissant verse sur l'univers entier une tendresse plaintive, que la consistance des vers de Racine sauve toujours de la fadeur ; l'Orient, Rome, l'Empire, fout est baigné de li mélancolie douce-amère de l'amour; le monde est juste à la mesure des sentiments du héros : il a été construit pour les contenir, et sans eux, il est vide. César, qui abandonnait Cléopâtre,Seule dans l'Orient la laissa soupirer.Et Antiochus, quand Bérénice a quitté la Palestine, peut bien s’écrier :Dans l'Orient désert, quel devint mon ennui.Les plus beaux vers de Racine sont ici, nostalgiques, sinueux et amples.Il vous souvient des lieux où vous prîtes naissance...Si Andromaque, Bajazet, ou Phèdre sont des tragédies de la passion, Bérénice est la tragédie de sentiments. Les nuances et les inflexions de l'amour sont exprimées ici plutôt que ses emportements : tantôt le souffle large de l'amour content,J'aimais, je soupirais dans une paix profonde ;tantôt le reproche tendre :Vous êtes seule enfin et ne me cherchez pas ;tantôt le refus et l'horreur devant le mot « jamais » :Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur,Que tant de mers me séparent de vous.Si cette anthologie du cœur ne nous empêche pas de nous souvenir que le cœur est finalement sacrifié et que c’est ce sacrifice héroïque, conscient, volontaire qui fait la tragédie, nous pouvons nous abandonner à la poésie nostalgique de ces deux héros, que la mythologie de l’amour a joints aussi sûrement que Castor à Pollux, ou qu'Oreste à Pylade. « Nous séparer, qui ? moi ? Titus de Bérénice ? » Bérénice, ce n'est pas seulement, mais c’est aussi la complainte d'amour, qui chante un de ces couples exemplaires, que le malheur n’a séparés pendant leur vie que pour mieux les réunir à jamais dans l'éternité glorieuse de la légende. C'est le récit merveilleux et déplorable, fait à tout l’univers,De l'amour la plus tendre et la plus malheureuseDont il puisse garder l'histoire douloureuse.Titus et Bérénice vont rejoindre Tristan et Iseult, Roméo et Juliette, Antoine et Cléopâtre au Panthéon des Amants.

Raymond Picard, Notice de Bérénice, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1952

2/ Lecture de Bérénice par Roland Barthes en 1963

C'est Bérénice qui désire Titus, Titus n'est lié à Bérénice que par l'habitude 2. Bérénice est au contraire liée à Titus par une image, ce qui veut dire, chez Racine, par Éros ; cette image est naturellement nocturne 3, Bérénice y revient à loisir, chaque fois qu'elle pense son amour ; Titus a pour elle la volupté d'un éclat entouré d'ombre, d'une splendeur tempérée ; replacé par un protocole proprement racinien au cœur de cette « nuit enflammée » où il a reçu les hommages du peuple et du sénat devant le bûcher de son père, il révèle dans l'image érotique son essence corporelle, l'éclat de la douceur : il est un principe total, un air, à la fois lumière et enveloppement. Ne plus respirer cet air, c'est mourir. C'est pourquoi Bérénice va jusqu'à proposer à Titus un simple concubinage (que Titus repousse4) ; c'est pourquoi aussi, privée de son aliment, cette image ne pourra que dépérir dans un air raréfié, distinct de l'air de Titus, et qui est le vide progressif de l'Orient.C'est donc essentiellement à Bérénice et à elle seule qu'appartient ici le pouvoir érotique. Toutefois ce pouvoir, contrairement au dessein habituel de la tragédie racinienne, n'est pas doublé d'un pouvoir politique : les deux pouvoirs sont disjoints, et c'est pour cela que la tragédie finit d'une manière ambiguë1. Madame, sans mourir elle est morte pour lui. (V, 8.)2. Nous ne connaissons l'Éros de Titus que par son allusion aux « belles mains » de Bérénice.3. De cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur ? (I, 5.) 4 Ah ! Seigneur, s'il est vrai, pourquoi nous séparer ?4. Je ne vous parle point d'un heureux hyménée. (IV, 5.)comme si elle s'épuisait, privée de cette étincelle tragique qui naît ordinairement de la condensation excessive de ces deux pouvoirs dans une même personne. Puissante, Bérénice tuerait Titus ; amoureux, Titus épouserait Bérénice ; leur survie à tous deux est comme une panne, le signe d'une expérience tragique qui échoue. Ce n'est pas que ces deux figures disjointes ne fassent des efforts désespérés pour atteindre au statut tragique. Titus fait tout son possible pour être amoureux, Bérénice mène une lutte acharnée pour dominer Titus, tous deux employant tour à tour les armes habituelles du héros tragique, le chantage à la mort ; et si, pour finir, Titus fait prévaloir sa solution, c'est d'une façon honteuse ; si Bérénice l'accepte, c'est au prix d'une illusion, celle de se croire aimée lOn comprend combien la symétrie du invitus invitam antique est ici trompeuse ; il n'y a aucune égalité de situation entre Titus et Bérénice. Bérénice est tout entière possédée par Éros ; pour Titus, le problème central est encore un problème de légalité : comment rompre une loi, soulever un étouffement ? On le sait, il y a chez Racine un vertige de la fidélité. Ce déchirement, attesté dans toutes les tragédies de Racine, trouve dans Bérénice son expression la plus claire du fait que l'infidèle Titus est pourvu d'un double fidèle : Antiochus. Antiochus est le reflet de Titus, rapport d'autant plus naturel que Titus est source d'éclat 2. Et la fidélité d'Antiochus à Bérénice est essence de fidélité, il la confond avec son être 3 ; éternelle, c'est-à-dire joignant d'une seule tenue le passé et l'avenir, inconditionnelle (Antiochus est fidèle sans espoir 4), cette fidélité a un fondement légal :1. Ce jour, je l'avouerai, je me suis alarmée :J'ai cru que votre amour allait finir son cours.Je connais mon erreur, et vous m'aimez toujours. (Vs 7.)A vrai dire, elle n'en sait rien de plus qu'au début.2. Quand l'amoureux Titus, devenant son époux,Lui prépare un éclat qui rejaillit sur vous, (I, 3.)3. Hé bien ! Antiochus, es-tu toujours le même ?Pourrai-je, sans trembler, lui dire : Je vous aime ? (I, 2.)4. Je pars, fidèle encor quand je n'espère plus. (I. 2.)

Antiochus a été le premier amoureux de Bérénice l, il a reçu la jeune fille des mains de son frère ; son lien à Bérénice a la garantie solennelle d'une forme, il est vraiment une légalité (alors que l'infidèle s’est fait aimer sans cause, par un véritable rapt 2). Titus et Antiochus ne se divisent donc que comme la double postulation d'un même organisme, régi par une habile division des tâches : àTitus l'infidélité, à Antiochus la fidélité. Et naturellement, un fois de plus, c'est la fidélité qui est discréditée : Antiochus est un double faible, humilié, vaincu, il souffre expressément d'une perte d'identité 3 : tel est le prix de la fidélité. Cette fidélité, pour ainsi dire caricaturale, est pourtant nécessaire à Titus : elle est en somme le mal dont il vit, et c'est ce qui explique qu'il entretienne avec elle une familiarité troublante: non seulement Titus associe étroitement Antiochus à son dilemme, lui donnant sans cesse voir son amour pour Bérénice : il faut que le rival soit témoin moins peut-être par sadisme que par exigence d'unité5 ; mais encore il ne cesse de se déléguer à Antiochus, d'en faire son porte parole6 (et l'on sait combien la voix est sexualisée dans le théâtre racinien, et singulièrement dans Bérénice, tragédie de l’aphasie1... il vous souvient que mon cœur en ces lieuxReçut le premier trait qui partit de vos veux. (I, 4.)2. Je l'aimai ; je lui plus. -(11, 2.)3. Tandis que, sans espoir, haï, lassé de vivre,Son malheureux rival ne semblait que le suivre. (I, 4.)Cent fois je me suis fait une douceur extrêmeD'entretenir Titus dans un autre lui-même. (I, 4.)Pour fruit de tant d'amour, j'aurai le triste emploiDe recueillir des pleurs qui ne sont pas pour moi. (III, 2)4. Et lorsque cette reine, assurant sa conquête,Vous attend pour témoin de cette illustre fête. (I, 3.)Je n'attendais que vous pour témoin de ma joie. (I, 4.)Soyez le seul témoin de ses pleurs et des miens. (III, l.)5. Vous ne faites qu'un cœur et qu'une âme avec nous. (III, l.)6. Et je veux seulement emprunter votre voix. (III,7. Et, dès le premier mot, ma langue embarrassée... (II, 2.)Sortons, Paulin : je ne lui puis rien dire. (II, 4.)Hélas ! quel mot puis-je -lui dire ? (IV,7)par l'une de ces procurations d'amant à rival, familières à Racinel . Bien entendu, c'est chaque fois que Titus est infidèle, qu'il a besoin de se déléguer au fidèle Antiochus ; on dirait qu’Antiochus est là pour fixer l'infidélité de Titus, l'exorciser. Titus se débarrasse en lui d'une fidélité qui l'étouffe ; par Antiochus, il espère éluder son conflit essentiel, accomplir l’impossible : être à la fois fidèle et infidèle sans la faute. Antiochus est sa bonne conscience — c'est-à-dire sa mauvaise foi.Car il n'est pas vrai que Titus ait à choisir entre Rome et Bérénice. Le dilemme porte sur deux moments plus que sur deux objets : d'une part, un passé, qui est celui de l'enfance prolongée, où la double sujétion au Père et à la maîtresse-Mère est vécue comme une sécurité 2 (Bérénice n'a-t-elle pas sauvé Titus de la débauche ? n'est-elle pas tout pour lui ; d'autre part, et dès la mort du Père, peut-être tué par le fils 3, un avenir responsable, où les deux figures du Passé, le Père et la Femme (d'autant plus menaçante que l'amant-enfant est son obligé), sont détruites d'un même mouvement, Car c'est le même meurtre qui emporte Vespasien et Bérénice4. Vespasien mort, Bérénice est condamnée. La tragédie est très exactement l'intervalle qui sépare les deux meurtres.Or — et c'est ici l'astuce profonde de Titus — le premier meurtre servira d'alibi au second : C'est au nom du Père, de Rome, bref d'une légalité mythique, que Titus va condamner Bérénice ; c'est en feignant d'être requis par une fidélité générale au Passé que Titus va justifier son infidélité à Bérénice ; le premier meurtre devient vie figée, alibi noble, théâtre5. Rome, avec ses lois qui défendent jalousement la pureté de son sang, est une instance toute désignée pour autoriser l'abandon de Bérénice. Pourtant Titus ne parvient même pas à donner à cette instance1. Roxane se délègue à Atalide, Pyrrhus confie Hermione à Oreste qui précisément en est amoureux, Mithridate confie Moaime à Xipharès.2. J'aimais, je soupirais dans une paix profonde... (II, 2.)3. J'ai même souhaité la place de mon père... (Il, 2.)4. Mais à peine le Ciel eut rappelé mon père... (Il, 2.)5. Je me propose un plus noble théâtre... (II, 2.)une apparence héroïque ; il délibère sur une peur, non sur un devoir : Rome n'est pour lui qu'une opinion publique qui le terrifie ; sans cesse il évoque en tremblant le qu’en-dira-t-on ? anonyme1 . La cour même est une personnalité trop précise pour le menacer vraiment ; il tire sa peur — et par conséquent sa justification — d'une sorte de on aussi général que possible. En fait, Rome est un pur fantasme. Rome est silencieuse2, lui seul la fait parler, menacer, contraindre ; le fantasme est si bien un rôle dans le protocole de la rupture que parfois, comme ces hystériques qui oublient un instant qu'ils ont un bras paralysé, Titus cesse de craindre ; Rome disparaît, Titus ne sait plus à quoi il joue.Bérénice n'est donc pas une tragédie du sacrifice, mais l'histoire d'une répudiation que Titus n'ose pas assumer. Titus est déchiré, non entre un devoir et un amour, mais entre un projet et un acte. Tel est ce rien célèbre : la distance mince et pourtant laborieusement parcourue, qui sépare une intention de son alibi : l'alibi trouvé, vécu théâtralement (Titus va jusqu'à mimer sa mort3), l'intention peut s'accomplir, Bérénice est renvoyée, la fidélité liquidée, sans qu'il y ait même risque de remords : Bérénice ne sera pas l'Érinye dont elle avait rêvé4. Bérénice est persuadée : ce résultat tout à fait incongru dans la tragédie racinienne s'accompagne d'une autre singularité : les figures du conflit se séparent sans mourir, l'aliénation cesse sans recours catastrophique. Tel est sans doute le sens de l'Orient bérénicien : un éloignement de la tragédie. Dans cet Orient se rassemblent toutes les images d'une vie soumise à la puissance la plus anti-tragique qui soit :1. Et ces noms, ces respects, ces applaudissementsDeviennent pour Titus autant d'engagements... (V, 2.)2. Tout se tait : et moi seul, trop prompt à me troubler,J'avance des malheurs que je puis reculer. (IV, 4.)Lorsque Rome se tait. (IV, 5.)3. Moi-même en ce moment sais-je si je respire ? (IV, 7.)4. Que ma douleur présente et ma bonté passée,Mon sang, qu'en ce palais je veux même verser,Sont autant d'ennemis que je vais vous laisser :Et, sans me repentir de ma persévérance,Je me remets sur eux de toute ma vengeance. (IV, 5.)la permanence (solitude, ennui, soupir, errance, exil, éternité, servitude ou domination sans joie). Parmi ces images, deux dominent, comme les statues dérisoires de la crise tragique : le silence et la durée. Ces deux valeurs nouvelles sont prises en charge par les êtres mêmes de l'Orient : Antiochus et Bérénice. Antiochus est l'homme du silence. Condamné d'un même mouvement à se taire et à être fidèle, il s'est tu cinq ans avant de parler à Bérénice ; il ne conçoit sa mort que silencieuse ; son hélas final est retour à un silence définitif. Quant à Bérénice, elle sait que, passé la tragédie, le temps n'est qu'une insignifiance infinie, dont la pluralité des mers n'est que le substitut spatial : rendue à la durée, la vie ne peut plus être un spectacle. Tel est en somme l'Orient bérénicien : la mort même du théâtre. Et sur les vaisseaux ancrés dans Ostie, avec Antiochus, c'est toute la tragédie que Titus envoie dans le néant oriental.

Roland Barthes, « Bérénice » in Sur Racine, Seuil, 1962, pp. 94-99

.

Commentaires

Enregistrer un commentaire