Albert Camus, "L'intelligence et l'échafaud" (pdf)

« Être classique, c'est se répéter.[...] Être classique, c'est en même temps se répéter et savoir se répéter. » (Camus, "L'intelligence et l'échafaud", 1943)

Et voici que La Princesse de Clèves est à nouveau au programme, mais cette fois, couplée avec la prose, occasion pour nous de réfléchir à la langue classique. le beau texte d'Albert Camus (et Marcel remercie l'excellente MC de lui en avoir suggéré la lecture) «L'intelligence et l'échafaud » paru dans la revue Confluences en 1943, essaie de définir le génie du roman français à partir des notions d'unité et de monotonie, voire d'obstination. La première partie de l'article est consacrée à la définition de la langue classique, la seconde s'intéresse plus spécifiquement à la Princesse de Clèves.

L'intelligence et l'échafaud

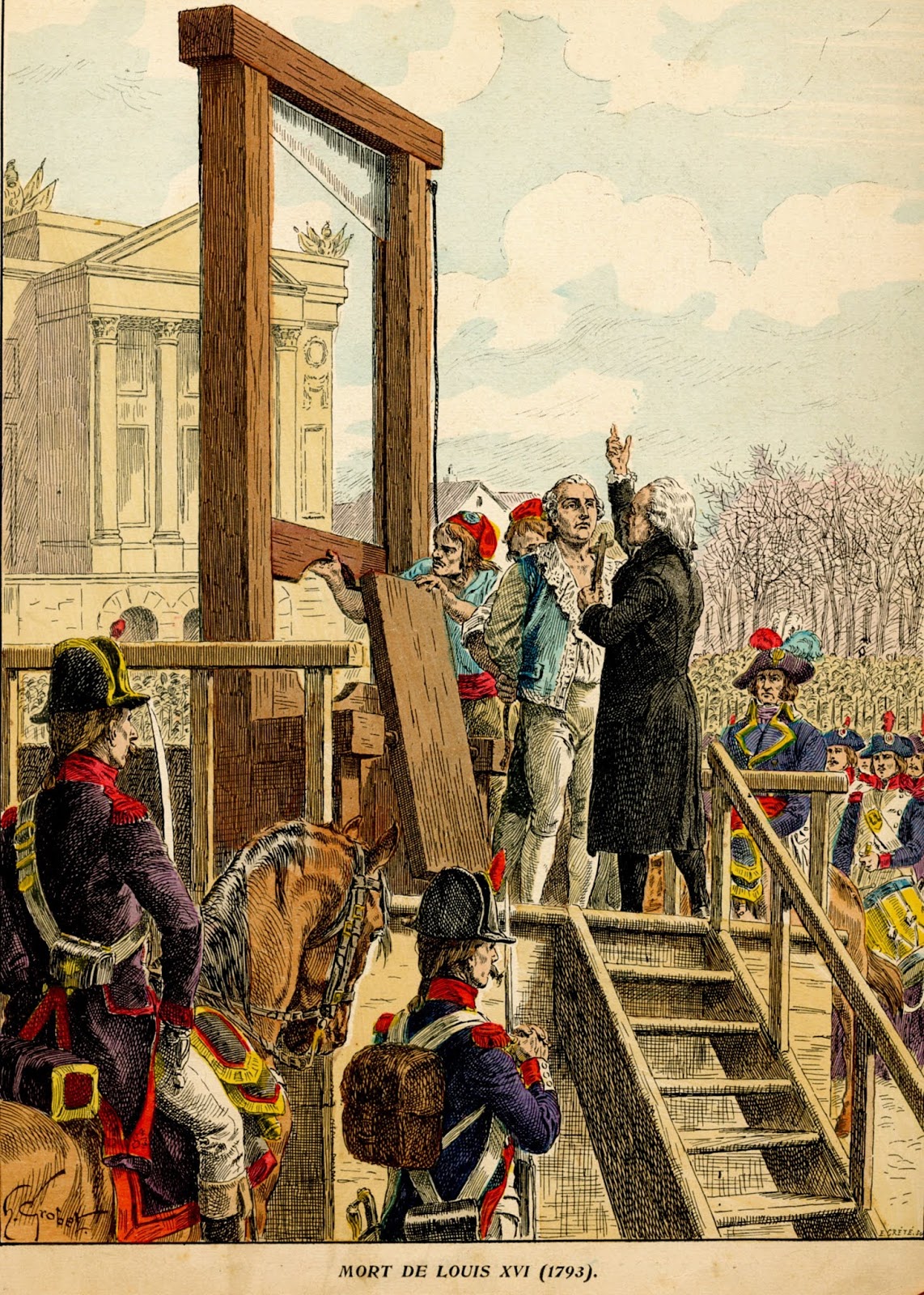

On dit que Louis XVI, sur le chemin de la guillotine, ayant voulu charger un de ses gardiens de message pour la reine, s’attira cette réponse : « je ne suis pas ici pour faire vos commissions, je suis ici pour vous mener à l’échafaud ». Ce bel exemple de propriété dans les termes et d’obstination dans l’emploi, me paraissent appliquées parfaitement, sinon à toute notre littérature romanesque, du moins à une certaine tradition classique du roman français. Les romanciers de cette famille se refusent aux commissions et leur seul souci semble être de mener imperturbablement leurs personnages au rendez-vous qui les attend, que ce soit la maison de retraite de Madame de Clèves, le bonheur de Juliette ou la déchéance de Justine, l’échafaud de Julien Sorel, la solitude d’Adolphe, le lit de mort de Madame Graslin ou cette fête de la vieillesse que découvre Proust dans le salon de Madame de Guermantes. Ce qu’ils ont en propre, c’est l’unité de l’intention et l’on chercherait en vain parmi ces romans l’équivalent des interminables aventures d’un Wilhelm Meister. Ce n’est pas que nous soyons étrangers au pédantisme ; mais nous avons le nôtre qui, heureusement, n’est pas celui de Goethe. Tout ce qu’on peut dire est qu’en art un idéal de simplicité demande toujours la fixité de l’intention. On peut mettre ainsi au centre du roman français une certaine obstination.Voilà pourquoi le roman pose d’abord des questions d’art. Si nos romanciers ont démontré quelque chose, c’est que le roman, contrairement à ce qu’on croit, se passe difficilement de perfection. Seulement, il s’agit d’une perfection singulière qui n’est pas toujours formelle. Sans doute, on imagine à tort que le genre ne demande pas de style. Il exige, en fait, le style le plus difficile, celui qui se soumet. Mais justement les questions que se sont posées nos grands romanciers n’intéressaient pas la forme pour la forme. Elles portaient seulement sur le rapport précis qu’ils voulaient introduire entre leur ton et leur pensée. À mi-chemin de la monotonie et du bavardage, ils avaient à trouver un langage pour leur obstination. Si ce langage, souvent, est sans prestiges extérieurs, c’est qu’il est fait à coup de sacrifice. On y a supprimé les commissions ; tout se ramène à l’essentiel. C’est la raison qui donne un air de parenté à des esprits aussi différents que Stendhal et Madame de La Fayette : ils se sont tous deux appliqués à parler le langage qu’il fallait. Le premier problème qui se pose Stendhal est en effet celui des romanciers des grands siècles. Il appelle absence de style une parfaite conformité de son art et de ses passions. Car l’originalité de toute cette littérature romanesque, devant celle d’autres pays étrangers, c’est qu’elle n’est pas seulement une école de vie, elle est aussi une école d’art : la flamme la plus vivace y court dans un langage exact. Nos grandes réussites sont nées d’une conception particulière de la force, qu’on peut appeler élégance, mais qui reste à définir.***Il faut être deux quand on écrit. En littérature française, le grand problème est ainsi dans la traduction de ce qu’on sent en ce qu’on peut faire sentir. Nous appelons mauvais écrivain celui qui s’exprime en tenant compte d’un contexte intérieur que le lecteur ne peut connaître. L’auteur médiocre, par-là, est amené à dire tout ce qui lui plaît. La grande règle de l’artiste au contraire et de s’oublier à moitié au profit d’une expression communicable. Cela ne peut aller sans sacrifices. Et cette recherche de langage intelligible qui doit recouvrir la démesure de son destin, le conduit à dire non pas ce qui lui plaît, mais seulement ce qu’il faut. Une grande partie du génie romanesque français tient dans cet effort éclairé pour donner aux cris des passions l’ordre d’un langage pur. En bref, ce qui triomphe dans les œuvres dont je parle, c’est une certaine idée préconçue, je veux dire l’intelligence.Il faut s’entendre cependant. On a toujours tendance à penser que cette intelligence porte sur l’extérieur, la composition par exemple. Or, il est curieux de noter que la composition du roman-type du XVIIe siècle, La Princesse de Clèves, et fort lâche, rebondit en plusieurs récits, débute dans la complication si elle se termine dans l’unité. Il faut, en réalité, attendre jusqu’au XIXe siècle pour trouver dans Adolphe la ligne pure qu’on prête volontiers par l’imagination à la Princesse. De même, la composition des Liaisons dangereuses est purement chronologique, il n’y entre pas de recherche d’art. Celle des romans de Sade est primaire, les dissertations philosophiques alternant avec les descriptions érotiques et ainsi jusqu’à la fin. Les romans de Stendhal offrent de curieux témoignages de négligence et on ne s’étonnera jamais assez du dernier chapitre de la Chartreuse, ou l’auteur, comme à portée de l’écurie, pressé d’en finir, entasse pêle-mêle deux fois plus d’événements que dans le reste de l’ouvrage. Ce ne sont pas ces exemples en tout cas qui permettront de conclure à la perfection apollinienne de la forme.L’unité, la simplicité profonde, le classicisme sont donc ailleurs. On s’approchera sans doute de la vérité en disant seulement que la grande caractéristique de ces romanciers est que, chacun de leur côté, ils disent toujours la même chose et toujours sur le même ton. Être classique c’est se répéter. On trouve ainsi, au cœur de nos grandes œuvres romanesques, une certaine conception de l’homme que l’intelligence s’efforce de mettre en évidence au moyen d’un petit nombre de situations. Et, certes, cela pourrait se dire de n’importe quel bon roman, s’il est vrai que le roman fait de l’intelligence son univers, comme le drame le fait de l’action. Mais ce qui semble particulier à cette tradition française, c’est que l’intrigue et les personnages se limitent en général à cette idée et que tout est disposé pour la faire retentir indéfiniment. L’intelligence, ici, n’importe pas seulement sa conception, elle est en même temps au principe d’une merveilleuse économie et d'une sorte de monotonie passionnée. Elle est à la fois créatrice et mécanicienne. Être classique, c’est en même temps se répéter et savoir se répéter. Et c’est la différence que je vois avec d’autres littératures romanesques où l’intelligence inspire l’œuvre, mais se laisse aussi entraîner par ses propres réactions.***Pour prendre un exemple précis, il me semble que Mme de Lafayette ne vise, rien d'autre ne l'intéressant au monde, qu'à nous enseigner une très particulière conception de l'amour. Son postulat singulier est que cette passion met l'être en péril. Et c'est en effet ce qu'on peut dire dans la conversation, mais personne n'a eu l'idée d'en pousser la logique aussi loin que Mme de Lafayette l'a fait. Ce qu'on sent à l'œuvre dans la Princesse de Clèves comme dans La Princesse de Montpensier, ou la Comtesse de Tende, c'est une constante méfiance envers l'amour. On peut la reconnaître déjà dans son langage où il semble vraiment que certains mots lui brûlent la bouche : « Ce qu'avait dit Mme de Clèves de son portrait lui avait redonné la vie en lui faisant connaître que c'était lui qu'elle ne haïssait pas. » Mais les personnages à leur manière nous persuadent aussi de cette méfiance salutaire. Ce sont de curieux héros qui périssent tous de sentiments et vont chercher des maladies mortelles dans des passions contrariées. Il n'est jusqu'à ses figures secondaires qui ne meurent par un mouvement de l'âme : « On lui porta sa grâce comme il n'attendait que le coup de la mort, mais la peur l'avait tellement saisi qu'il n'avait plus de connaissance et mourut quelques jours après. » Les plus audacieux de nos romantiques n'ont pas osé donner tant de pouvoirs à la passion. Et l'on comprend sans peine que devant ces ravages du sentiment, Mme de Lafayette prenne comme ressort de son intrigue une extraordinaire théorie du mariage considéré comme un moindre mal : il vaut mieux être fâcheusement mariée que souffrir de la passion. On reconnaît ici l'idée profonde dont la répétition obstinée donne son sens à l'ouvrage. C'est une idée de l'ordre.Bien avant Goethe, en effet, Mme de Lafayette a mis en balance l'injustice d'une condition malheureuse et le désordre des passions ; et bien avant lui, par un mouvement étonnant de pessimisme, elle a choisi l'injustice qui ne dérange rien. Simplement, l'ordre dont il s'agit pour elle est moins celui d'une société que celui d'une pensée et d'une âme. Et loin qu'elle veuille asservir les passions du cœur aux préjugés sociaux, elle se sert de ceux-ci pour remédier aux mouvements désordonnés qui l'effraient. Elle n'a cure de défendre des institutions qui ne sont pas son fait, mais elle veut préserver son être profond dont elle connaît le seul ennemi. L'amour n'est que démence et confusion. On n'a pas de peine à deviner les souvenirs brûlants qui se pressent sous ces phrases désintéressées, et c'est là, bien mieux qu'à propos d'une illusoire composition, que nous prenons une grande leçon d'art. Car il n'y a pas d'art là où il n'y a rien à vaincre, et cette mélodie cérémonieuse, nous comprenons alors que sa monotonie est faite autant d'un calcul clairvoyant que d'une passion déchirée. S'il ne s'y trouve qu'un seul sentiment, c'est qu'il a tout dévoré et s'il parle toujours sur le même ton un peu compassé, c'est qu'on ne lui permet pas les cris. Cette objectivité est une victoire. D'autres, qui peuvent être instructifs mais qui n'emportent rien, se sont exercés à l'objectivité. Mais c'est qu'ils n'étaient pas capables d'autre chose. C'est pourquoi les romanciers appelés naturalistes ou réalistes, qui ont écrit tant de romans et beaucoup de bons, n'en ont pas fait un seul grand. Ils ne pouvaient aller plus loin que la description. Chez Mme de Lafayette, au contraire, la grandeur de cet art hautain et de faire sentir que ses limites ont été posées avec intention. Du même coup, elles disparaissent et toute l'œuvre retentit. Cela est d'un art concerté qui doit tout à l'intelligence et à son effort de domination. Mais il est bien évident que cet art naît en même temps d'une infinie possibilité de souffrance et d'une décision arrêtée de s'en rendre maître par le discours. Rien ne dit mieux cette détresse disciplinée, cette lumière puissante dont l'intelligence transfigure la douleur, qu'une admirable phrase de la Princesse de Clèves : « Je lui dis que tant que son affliction avait eu des bornes, je l'avais approuvée et que j'y étais entré ; mais que je ne le plaindrai plus s'il s'abandonnait au désespoir et s'il perdait la raison. » Ce ton est magnifique. Il postule qu'une certaine force de l'âme peut poser des bornes au malheur en censurant son expression. Il fait entrer l'art dans la vie en donnant à l'homme en lutte contre son destin les forces du langage. Et l'on voit ainsi que si cette littérature est une école de vie, c'est justement parce qu'elle est une école d'art. Exactement, la leçon de ces existences et de ces œuvres n'est plus seulement d'art, elle est de style. On y apprend à donner une forme à sa conduite. Et cette vérité constante que Mme de Lafayette ne cesse de répéter, et qu'elle figure dans cette phrase sous une forme inoubliable, prend tout son sens et éclaire ce que je veux dire quand on voit que c'est le même homme (le prince de Clèves) qui dit cela et qui mourra pourtant de désespoir.On retrouverait aisément chez Sade, Stendhal, Proust et quelques rares contemporains, l’enseignement d’un style de vie, fort différent pour chacun, mais toujours fait d’un choix, d’une indépendance calculée et d’une chasse clairvoyante. L’entêtement dans le péché devenu légitime chez Sade, les litanies de l’énergie chez Stendhal, l’ascèse héroïque de Proust pour repétrir la détresse humaine dans une existence toute entière privilégiée, ils ne disent tous qu’une chose et ils ne disent rien d’autre. Du sentiment unique qui les a pour toujours envahis, ils font une œuvre au visage à la fois différent et monotone.Bien entendu, il ne s’agit ici que d’indications. Elles suffiront peut-être à faire admettre que ce ne sont pas des qualités purement formelles (en art, cette expression n’a d’ailleurs pas de sens) qui font la rigueur, la pureté, la force rentrée de cette littérature romanesque. C’est l’obstination ajustée au ton qui lui convient, la constance d’âme qui s’y rattache, la science littéraire et humaine du sacrifice. Un tel classicisme est fait de partis-pris. Ce culte de l’intelligence efficace autant qu’un art fait une civilisation et un savoir-vivre. Au demeurant, il est possible qu’une telle attitude n’aille pas sans limitations. Mais peut-être sont-ce des limitations nécessaires. Nous avons tendance aujourd’hui à sous-estimer cet effort lucide. Et nous sommes très fiers de l’universalité de notre goût. Mais elle détend peut-être notre force intérieure. À qui lui demandait comment il était arrivé à édifier sa théorie, Newton pouvait répondre : « en y pensant toujours. » Il n’y a pas de grandeur sans un peu d’entêtement.En tout cas, c’est ainsi que j’explique le sentiment très fort que je trouve à la lecture de nos grands romans. Ils témoignent pour l’efficacité de la création humaine. On s’y persuade que l’œuvre d’art est chose humaine, jamais assez humaine, et que le créateur peut se passer d’une dictée transcendante. Ils ne sont pas nés dans les éclairs de l’inspiration, mais par une fidélité quotidienne. Et c’est vraiment un des secrets du roman français que de savoir manifester en même temps un sens harmonieux de la fatalité et un art tout entier sorti de la liberté individuelle – de figurer enfin le terrain idéal où les forces de la destinée se heurtent à la décision humaine. Cet art est une revanche, une façon de surmonter un sort difficile en lui imposant une forme. On y apprend la mathématique du destin, c’est une manière de s’en délivrer. Et si le prince de Clèves se montre supérieur, malgré tout, à cette sensibilité frémissante qui le tuera, c’est dans la mesure où il est capable de former cette admirable phrase qui refuse de plaindre le désespoir et la déraison. Aucun de nos grands romanciers ne s’est détourné de la douleur des hommes, mais il est possible de dire qu’aucun ne s’y est abandonné et que par une émouvante patience, ils l’ont tous maîtrisée par les règles de l’art. L’idée qu’un français contemporain peut se faire de la virilité (et naturellement elle n’a que faire du tambour), il la doit peut-être à cette suite de œuvres sèches et brûlantes où se déroule sans une défaillance, jusqu’à l’échafaud, l’exercice supérieur d’une intelligence qui n’a de cesse qu’elle domine.

Albert Camus, "L'intelligence et l'échafaud", revue Confluence, 1er janvier 1943 (source :Gallica, Camus, l'intelligence et l'échafaud

Commentaires

Enregistrer un commentaire